Decades of Aggression: gennaio 2024

Il 02/02/2024, di Francesco Faniello.

In: Metal Truth, The Birthday Party.

Doveroso cappelletto in occasione del primo mese dell’anno: lo ammetto, potrà sembrarvi strano che il sottoscritto sia passato dal suntuoso formato iperparticolareggiato che ha caratterizzato tanti “speciali” su trentennali e affini degli album che amiamo a un appuntamento mensile cumulativo e apparentemente più scarno. La verità è che con la storia dei dischi che uscivano nei momenti più disparati dell’anno diventa sempre più difficile rincorrere le varie uscite, specie quelle coincidenti con le meritate vacanze della crew tutta.

Pertanto, l’arrivo sui vostri schermi di “Decades of Aggression” ha lo scopo di raccogliere il maggior numero di anniversari sotto l’ombrello del Metallo Martellante, in tempi di neve, nebbia o brina mattutina, nonché di caldo, zanzare e sole a volontà. Buona lettura!

Il 1984 immaginato da Steve Jobs era esattamente l’opposto dell’opprimente distopia orwelliana, e a giudicare dalle prime uscite in campo hard’n’heavy dell’anno il morale sembrava altrettanto alto, specie sulle spiagge dell’America in procinto di aprire le porte al secondo mandato reaganiano. C’è però una voce fuori dal coro che ci ricorda da vicino l’allora recente adagio di Jello Biafra, “Welcome to 1984 / Are you ready for the Third World War? / You too will meet the secret police / They’ll draft you and they’ll jail your niece”, ed è ‘Victim In Pain’, primo album dei newyorkesi Agnostic Front. Già fuori con l’EP ‘United Blood’ l’anno prima, l’allora quartetto guidato da Roger Miret e Vinnie Stigma stava diventando progressivamente un punto di riferimento della nascente commistione tra thrash metal e hardcore, qualcosa noto all’epoca come thrashcore e oggi denominato crossover thrash, come sarà evidente nei successivi ‘Cause for Alarm’ e ‘Liberty and Justice For…’. Non è forse un caso che ‘Victim In Pain’ sia il loro disco più amato dai fan più intransigenti dell’HC, forte di una copertina crudissima (una riproduzione de “L’ultimo ebreo di Vinnitsa”, una delle foto più note dell’Olocausto) e al netto di un impianto testuale “in your face” che non cederà mai il passo in tutte le evoluzioni future: “We hate society / And we’re here to fight / I won’t shake their hands / ‘Cause they’re not our friends”

Tutt’altro genere dalle parti di Pasadena, California, e non solo per il fatto di trovarsi dall’altro lato degli sconfinati Stati Uniti d’America. I Van Halen giungevano al sesto album in studio con ‘1984’ (nessuna connessione con Orwell, stavolta, a parte l’inquietante intro che fa il verso a ‘E5150’ dei Sabbath), un album talmente zeppo di ottime intuizioni da poter essere considerato alla stregua di un vero e proprio greatest hits. Se infatti la band modificava decisamente il proprio stile con il massiccio apporto di tastiere e sintetizzatori – guadagnandosi il sospetto dei fan della primissima ora – possiamo tranquillamente affermare che quest’album condivida il podio del “più amato” della discografia di EVH e soci assieme al mitico, omonimo debut. A trainare la tracklist sono i platinatissimi singoli ‘Panama’, ‘Hot for Teacher’ e soprattutto ‘Jump’, ma è soprattutto nei deep cuts che come sempre si trovano le gemme più preziose: ‘Top Jimmy’, ‘Girl Gone Bad’ e ‘I’ll Wait’ (da cui i Priest di ‘Turbo’ attingeranno a piene mani). Il resto lo fanno l’estro di David Lee Roth, la funambolica sezione ritmica di Alex Van Halen e Michael Anthony, oltre alle stellari partiture di chitarra di Eddie Van Halen, qui autore di alcuni degli arpeggi, dei lick e degli assoli più noti della sua carriera. Come è noto, dopo il tour di supporto l’istrionico singer se ne andò sbattendo la porta, per tornare dopo svariati anni e dopo che l’incarnazione Van Hagar proseguirà proprio sulla linea tracciata da ‘1984’…

Un attimo fa li abbiamo citati; dunque, parafrasando il vecchio adagio, parli dei Priest e gli spuntano… le borchie! A gennaio 1984 usciva infatti un disco amatissimo dal popolo borchiato, ‘Defenders of the Faith’ dei Judas Priest. Il motivo di questo perdurante successo? Innanzitutto, una formula che proseguiva su quanto codificato su ‘British Steel’ agli albori del decennio e poi portato a compimento su ‘Screaming for Vengeance’, di cui quest’album del 1984 è a tutti gli effetti il gemello speculare. E poi, sopra ogni cosa, i pezzi: già il solo lato A costituito da ‘Freewheel Burning’, ‘Jawbreaker’, ‘Rock Hard Ride Free’ e ‘The Sentinel’ è da antologia dell’HM, una di quelle successioni che andrebbero usate per spiegare ai neofiti cosa mai sia questo Grande Suono che proprio in quegli anni prendeva la forma definitiva. Personalmente ho sempre trovato i pezzi del lato B decisamente inferiori al poker d’assi appena citato, un particolare in verità di poca importanza a fronte del valore dell’album, cesellato dalla coppia d’asce da trademark Tipton/Downing ed elevato all’inverosimile dall’ugola di Halford.

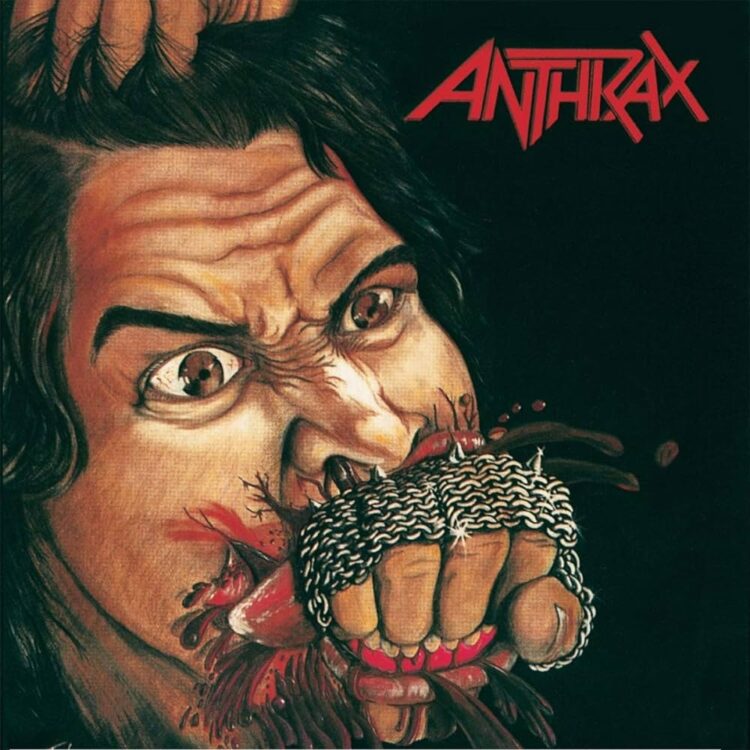

Non ci sono dubbi: qualsiasi pool dei lettori da almeno trentacinque anni a questa parte elegge ‘Among the Living’ come miglior album degli Anthrax. Sarà per l’affetto tributato alla “band del popolo” allora in versione bermuda e in piano fermento crossover, sarà per le accelerazioni ardite eppure fondamentali dei pezzi lì presenti, e tuttavia è vero che lo “stile Anthrax” trova il compimento proprio in quell’anno fatale 1987. Non per fare per forza la voce fuori dal coro, ma sul mio podio personale ci sono in primis ‘Spreading the Disease’, poi l’eclettico e diversissimo ‘Sound of White Noise’ e infine questo storico debut ‘Fistful of Metal’. Giunto al debutto sulla lunga distanza una manciata di mesi dopo i loro cugini Metallica, il quintetto del Queens dispiegava in questa fase un sound maggiormente tributario del classic metal di quanto si sarebbe visto successivamente, pur con decise bordate speed che mettevano una serissima ipoteca sulla direzione che il nascente movimento thrash stava per intraprendere, complice il velocissimo stile esecutivo di Charlie Benante (ascoltare ‘Panic’ per credere!). Un disco in verità abbastanza conosciuto (anche grazie all’edizione italiana della Armando Curcio Editore, giunta nelle edicole a inizio anni ’90), che oltre alle storiche ‘Deathrider’ e ‘Metal Thrashing Mad’ schiera una serie di chicche come la conclusiva ‘Howling Furies’ (introdotta dalla speedy ‘Across the River’), l’anthem ‘Anthrax’ e ‘Death from Above’, per non parlare dell’efficacissima cover di ‘I’m Eighteen’ di Alice Cooper (lo dico? Meglio dell’originale, per me!) e qui mi fermo perché rischio di citarle tutte. Peccato solo per la brutta storia della cacciata del fondatore Dan Lilker (un personaggio che meriterebbe una Hall of Fame personale, per l’importanza rivestita non solo in ambito thrash metal) a opera del cantante Neil Turbin che verrà a sua volta defenestrato sotto suggerimento di Jon Zazula e che purtroppo non troverà riflettori altrettanto blasonati per poter dispiegare uno stile vocale tutto sommato efficace e tipico di quegli anni di post/classic metal. La mossa vincente per gli Anthrax, che troveranno in Belladonna il portabandiera perfetto di uno stile vocale melodico tout court, la consegna alla storia di un disco che resta tra i debut più belli della storia del thrash metal.

Una breve parentesi è concessa? Il 28 gennaio del 1984 gli Alcatrazz di Graham Bonnet e Yngwie Malmsteen registrarono al Nakano Sun Plaza di Tokyo quello che diventerà il ‘Live Sentence’, testimonianza nuda e cruda degli eccessi di quegli anni e mix esplosivo tra la voce stentorea di Bonnet (con già un curriculum importantissimo alle spalle, tra Rainbow e MSG) e l’innovativo stile neoclassico del sommo Malmsteen, che di lì a poco intraprenderà una stellare carriera solista che continua tuttora, incurante delle mode e del passare dei decenni, marchiando a fuoco l’evoluzione dell’epicità in campo hard’n’heavy…

Ecco, con ‘Crusader’ dei Saxon si entra un po’ su un campo minato. C’è chi non ha mai perdonato la progressiva svolta “americana” del quintetto di Barnsley, che invero vedrà un deciso dietrofront dopo la débacle di ‘Destiny’ e chi gli preferisce nella stessa categoria il successivo ‘Innocence is not Excuse’; se è vero che il disco in sé appare leggermente disorganico, con alcuni filler rockeggianti e occhieggianti all’altra sponda dell’Oceano, va anche detto che la sola title track vale il prezzo del biglietto, infarcita com’è di un pathos da cui i gruppi successivi avranno tanto da imparare. Il merito è sì delle partiture chitarristiche di Quinn e Oliver, ma soprattutto della voce marziale e inossidabile di Biff Byford, un vero simbolo del metal britannico ancora oggi, a quattro decenni di distanza. Poi non chiedetemi perché io abbia inserito nell’anteprima ‘Crusader’ anziché ‘Just Let Me Rock’, benché quest’ultima beneficiasse di un videoclip ufficiale…

Giro di boa, giro di decennio. Ben altre sonorità adornavano il 1994, alla vigilia della caduta di uno dei profeti più importanti del “nuovo suono” proveniente dallo stato di Washington (che NON È Washington D.C., lo sottolineo perché non si sa mai). Gli Alice In Chains, ignari ma non del tutto all’oscuro del destino che attendeva buona parte degli eroi maledetti di Seattle, tiravano fuori proprio quarant’anni fa uno dei loro dischi più rappresentativi, a dispetto della striminzita durata di circa mezz’ora. ‘Jar of Flies’ vede innanzitutto un importante avvicendamento al basso, con Mike Starr che lascia il posto a Mike Inez, giunto direttamente dalla corte di Ozzy Osbourne (sua l’intuizione del giro di basso portante di ‘No More Tears’); in seconda battuta, la band mette sullo sfondo le sonorità elettriche per tornare a esplorare la dimensione acustica, un ambiente perfettamente congeniale a Cantrell e soci, come avevamo imparato due anni prima con l’EP ‘Sap’ e come sarà chiarissimo nell’ultima apparizione dal vivo di Staley, il maestoso ‘Unplugged’ del 1996. Saranno proprio gli eccessi che avevano portato all’allontanamento di Starr a presentare il conto al fragilissimo singer, prima limitando l’attività live del gruppo (che dovrà rinunciare al tour con i Metallica nonché alla prestigiosa apparizione al Woodstock 094, dove sarà Cantrell a fare un cameo con i Primus), poi portandolo all’abbandono e alla tragica morte avvenuta diversi anni dopo. Tornando all’EP, non è un caso se alcuni di questi brani faranno bella mostra di sé nelle atmosfere soffuse del futuro live, ma ‘Jar of Flies’ è molto di più di una schitarrata tra amici attorno al fuoco: il lavoro di cesello degli arrangiamenti di ‘Rotten Apple’ e ‘I Stay Away’, le atmosfere delicate di ‘Don’t Follow’ e della semi-elettrica ‘Whale & Wasp’ (descritta dalla stampa specializzata dell’epoca come molto influenzata dai Metallica, e si sente), nonché il dinamismo di ‘No Excuses’… tutto concorre alla creazione di un piccolo capolavoro, la cui ciliegina sulla torta è ‘Nutshell’, un brano perfetto che a distanza di tempo suona inoltre come il testamento artistico dell’ugola maledetta Layne Staley. “And yet I find, and yet I find / Repeating in my head / If I can’t be my own / I’d feel better dead”.

Se dieci anni prima la componente rivoluzionaria del mese di gennaio (neanche parlassimo di un calendario di Playboy!) era in mano agli Agnostic Front, stavolta tocca a un gruppo che aveva mosso i primi passi proprio sotto l’egida del NYHC. Si tratta dei Prong, giunti a pubblicare il proprio capolavoro con il quarto album ‘Cleansing’, benché vada subito detto che la qualità delle release della band si sarebbe mantenuta elevata fino ai giorni nostri con dischi clamorosi del calibro di ‘Ruining Lives’, tanto per citarne uno. Seguendo un filone evolutivo che prendeva le mosse dagli esordi più vicini a sonorità integraliste, ‘Cleansing’ presentava una carica figlia delle influenze imperanti all’epoca, industrial e groove metal su tutte, ben esaltate dalla produzione di Terry Date (tra i guru del sound anni ’90), il tutto filtrato dal personalissimo approccio percussivo del leader Tommy Victor e dal suo nuovo sodale, lo storico bassista dei Killing Joke Paul Raven. Il risultato è un album compatto e al passo coi tempi (i loro e i nostri) che vede in ‘Whose Fist is this Anyway?’ e in ‘Snap Your Fingers, Snap Your Neck’ gli episodi più in vista, ma che si regge sulla solidità dell’intera tracklist e del duro lavoro della band, la cui credibilità è tuttora fuori discussione.

Chiudiamo la nostra carrellata di questo mese di gennaio con un disco spesso considerato “minore” e che di certo suona apparentemente fuori luogo accanto ai due succitati capisaldi del decennio, ma che è al contempo amatissimo da un nutrito gruppo di irriducibili sostenitori di Tony Martin. Lo avrete capito, stiamo parlando di ‘Cross Purposes’, diciassettesimo album in studio dei Black Sabbath e penultimo con Martin alla voce, prima del rientro definitivo di Ozzy Osbourne. Ed è proprio dai tentennamenti di Ozzy che prende paradossalmente forma questa ennesima incarnazione della band, che per la prima volta vede contemporaneamente in formazione Tony Martin dietro al microfono e Geezer Butler al basso: l’arcinota richiesta affinché i Sabs fossero il gruppo di apertura ai concerti di addio (!) del Madman a Costa Mesa del 1992 aveva infatti fatto infuriare Ronnie James Dio, che se ne era andato senza troppe cerimonie e aveva lasciato il cerino in mano a Iommi e Butler. Naturale che i due richiamassero alla corte del Sabba Nero proprio il fido concittadino che aveva caratterizzato con la sua timbrica i dischi della seconda metà degli anni ’80 per un nuovo album che nelle dichiarazioni dei senatori doveva eguagliare per importanza sia lo storico debut che l’altrettanto importante ‘Heaven And Hell’. Al di là dei gusti personali, naturale che il nuovo lotto di tracce non fsse all’altezza di un’eredità così pesante, ma alcune osservazioni sono quanto mai doverose. In primis, l’importanza di ‘Dehumanizer’ nella discografia dei Black Sabbath è qui chiaramente riaffermata, in quanto ‘Cross Purposes’ prende le mosse proprio dalle atmosfere di quello che è a tutti gli effetti l’album più “heavy” della band – e lo stesso farà ‘Strange Highways’ di Dio, uscito da lì a poco. Testimonianza ne sono episodi come l’incalzante opener ‘I Witness’ (all’epoca in heavy rotation nei cinema italiani, e chissà se Tony “The Cat” ne conosce il motivo) e ‘Psychophobia’, laddove ‘Virtual Death’ prende le mosse dalle stesse tematiche per abbracciare suggestioni vicine al Seattle sound – com’era costume dell’epoca, un paradosso per chi quel suono lo aveva ispirato in prima battuta. Inoltre, a onor del merito va detto come la seconda parte della militanza di Tony Martin nei Black Sabbath sia stata caratterizzata da un intento sperimentale che non si adagiava sugli allori dei primi tre dischi a cui aveva partecipato, benché le scalette dal vivo avessero invece la classica impronta rivolta verso la Storia-con-la-esse-maiuscola della band. Dopo la pubblicazione dell’album, ai cinque (con Bobby Rondinelli dietro le pelli e il fido Geoff Nicholls alle tastiere) toccherà una serie di concerti assieme a Cathedral e Godspeed, la pubblicazione di ‘Cross Purposes Live’ registrato all’Hammersmith Apollo di Londra e un tour sudamericano con l’inatteso ritorno di Bill Ward, prima dell’abbandono di Butler e del ritorno di Powell e Murray per il capitolo successivo. Nota personale: al di là dell’importanza che si cela dietro il testo di ‘The Hand That Rocks the Cradle’, non capirò mai le scelte dei singoli fatte da Iommi e soci…